Il più bel ritratto di un Papa: Giulio II di Raffaello

In queste ore in cui il mondo saluta l’elezione del successore di Papa Francesco, Papa Leone XIV, il pensiero mi conduce inevitabilmente a riflettere su quella che, a mio avviso, è la più intensa rappresentazione artistica mai realizzata di un pontefice: secondo me è il Ritratto di Giulio II dipinto da Raffaello nel 1511.

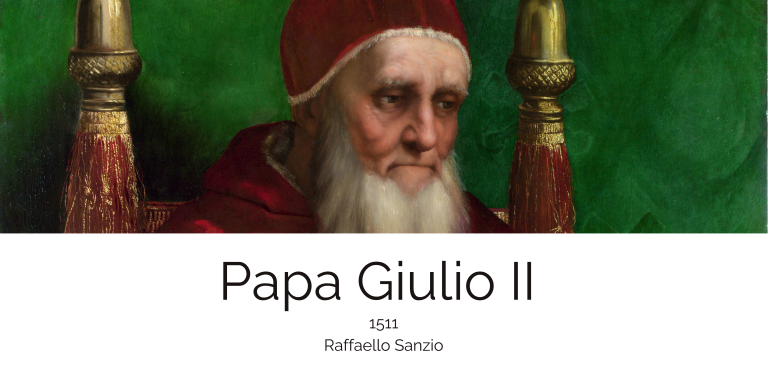

Guardando quest’opera, oggi conservata nella National Gallery di Londra, si ha l’impressione che la pittura abbandoni ogni artificio celebrativo per farsi confessione silenziosa. Il pontefice non è rappresentato né trionfante né ieratico, come voleva la tradizione; Raffaello, con un’interpretazione molto personale e per molti versi rivoluzionaria, sceglie di dipingerlo seduto, con una postura curva, le mani abbandonate in un gesto naturale in cui stringe un fazzoletto come a cercare conforto o a celare un disturbo emotivo. Sul volto, scavato dalla fatica e dalla preoccupazione, si addensa il peso della Chiesa dell’epoca e di tutta la cristianità.

Giulio II, il grande mecenate della Roma rinascimentale, l’iniziatore della nuova Basilica di San Pietro, il fondatore dei Musei Vaticani, appare qui in una veste fragile, umana. È il 1511: il papa ha appena subito pesanti sconfitte militari, la minaccia francese incombe su Bologna e su Roma stessa. Raffaello sceglie di dipingere un’icona di potere ferita nell’anima, il Papa è qui immerso in un doloroso confronto interiore. Mai prima di allora un artista aveva osato tanto: il ritratto si fa psicologia, dramma umano, verità.

La tavola di legno, sulla quale Raffaello ha dipinto il Papa conserva una forza emotiva incredibile. Il camauro rosso ( berretto di velluto rosso che scende sugli orecchi, ornamento che fu indossato solo fino al XIX), la mozzetta bordata d’ermellino (una mantellina corta, chiusa sul petto da una serie di bottoni, portata dal clero della Chiesa cattolica sopra l’abito corale), lo sfondo verde sullo arricchito dalle chiavi di San Pietro, tutto il dipinto parla di una magnificenza ora svuotata da ogni certezza. La sedia con le ghiande, simbolo della casata Della Rovere, non basta a restituire al pontefice quella sua caratteristica aurea di potere che lo aveva contraddistinto.

È impossibile osservare il volto di Giulio II senza avvertire la gravità del momento storico. Le sfide politiche, le tensioni militari, il sogno grandioso di una nuova Roma convergono nello sguardo stanco e assorto, più eloquente di qualsiasi gesto di autorità. La barba, cresciuta come voto in un periodo di guerra, incornicia una bocca serrata, incapace di parole: il silenzio diventa così l’unica risposta all’incertezza, alla sconfitta, alla speranza.

Dietro ogni piega del volto si avverte il battito lento della storia, eppure Raffaello non giudica ma osserva e documenta. Con infinita pietà, ma anche con acutissima intelligenza, il pittore ci consegna il ritratto di una responsabilità. L’inquadratura ravvicinata, l’illuminazione che modella dolcemente le superfici, l’uso sapiente del colore, tutto contribuisce a isolare il pontefice in una sorta di spazio sospeso, fuori dal tempo eppure al tempo stesso immerso completamente nel suo dramma personale.

Nel 1511, mentre il Papa affrontava crisi e rovesci, Raffaello dipingeva anche le Stanze Vaticane, rinnovando il volto stesso della cultura cristiana attraverso immagini cariche di simbolismo e sapienza. Ma è in questo ritratto che l’artista si abbandona completamente a un realismo emozionale.

Questo ritratto ha cambiato la storia dell’arte. Ha spezzato il cliché dell’effigie papale, ha aperto la strada a una nuova concezione dell’immagine di potere: un’opera che parla della fragilità umana, una rivelazione della condizione dell’uomo, della paura, della forza che nasce dalla consapevolezza del limite.

In questi giorni storici, in cui l’elezione del nuovo Papa mi vien da pensare che forse è proprio chi ha la forza e il coraggio di riconoscere la propria debolezza può guidare gli altri.

Nel Ritratto di Giulio II, l’arte dell’immensa pittura di Raffaello Sanzio da Urbino si fonde con l’essenza stessa del pontificato: un viaggio doloroso e sublime tra la terra e il cielo, un cammino segnato dal dubbio, dalla caduta, e, infine, dalla rinascita.

Credo sia proprio questo a rendere il ritratto – più di ogni altro – il più bello, il più vero, il più necessario, oggi come allora.

Alberto Moioli